南京玄奘寺供奉日本战犯事引起舆论高度关注。凯原法学院博士生曹鲁晓最近就战后审判的广泛问题对程兆奇教授进行系列采访,我们也请他就这一问题做一访谈。程老师是战争审判研究院的首席专家,对南京大屠杀研究也有长时间的观察。

曹鲁晓,下简为曹;程老师,下简为程。

《战争审判研究》编辑部

曹:最近,网上披露,南京玄奘寺居然供奉了松井石根、谷寿夫、田中军吉等大屠杀战犯的牌位,这一事件引起全网声讨,由此可见与民族情感紧密相关的大屠杀在国人心中的关注度。事实上,因伤害或符合民族情感而引起反响的大屠杀相关报道并不鲜见,除了玄奘寺事件之外,还有稍早的震旦学院教师的言论,以及最近北大教授的讲课视频。我想请您联系战后审判的史实以及中日学界的研究现状,谈谈对相关问题的看法。

程:玄奘寺这事确实匪夷所思。现在调查结果出来,虽知“原因”,有“原来如此”的感觉,但在官方调查公布之前,真是让人十分纳闷。当时我想 :我们常常看到一些并不复杂的事被从阴谋论的角度过度解读,到头来反把自己弄迷糊了。但此事看来真不简单。恶作剧,有意陷谁于罪(有一篇网文说到“构陷”某某),都不可能,因此事事关“民族大义”,一定会查个水落石出,不会轻易罢手,设局者担不起那么重大的责任。无知,也不大可能无知到那个程度,尤其在南京。看报道说是与拍《栖霞寺1937》化缘时捐赠的“日本友人”有关。真如此,这“日本友人”是什么人就大可打个问号,但《栖霞寺1937》是揭露日军暴行的片子,赞助此片,却时隔十余年后暗中搞这么个花样,伏线如此之长,加上赞助费、供奉费又颇不廉(最初网传一个牌位要数万元,后才知红牌祈福生人价高,黄牌超度亡灵便宜),这样的苦肉计,也太超出想象了。所以我和鲁晓说,南京已有多部门介入,一定会真相大白,我们就拭目以待吧。……现在看来,那么多揣度,没有一个猜中,这一“盲点”,说明吴啊萍的妄念确实离奇,非常人可以想象。……其他问的是什么?

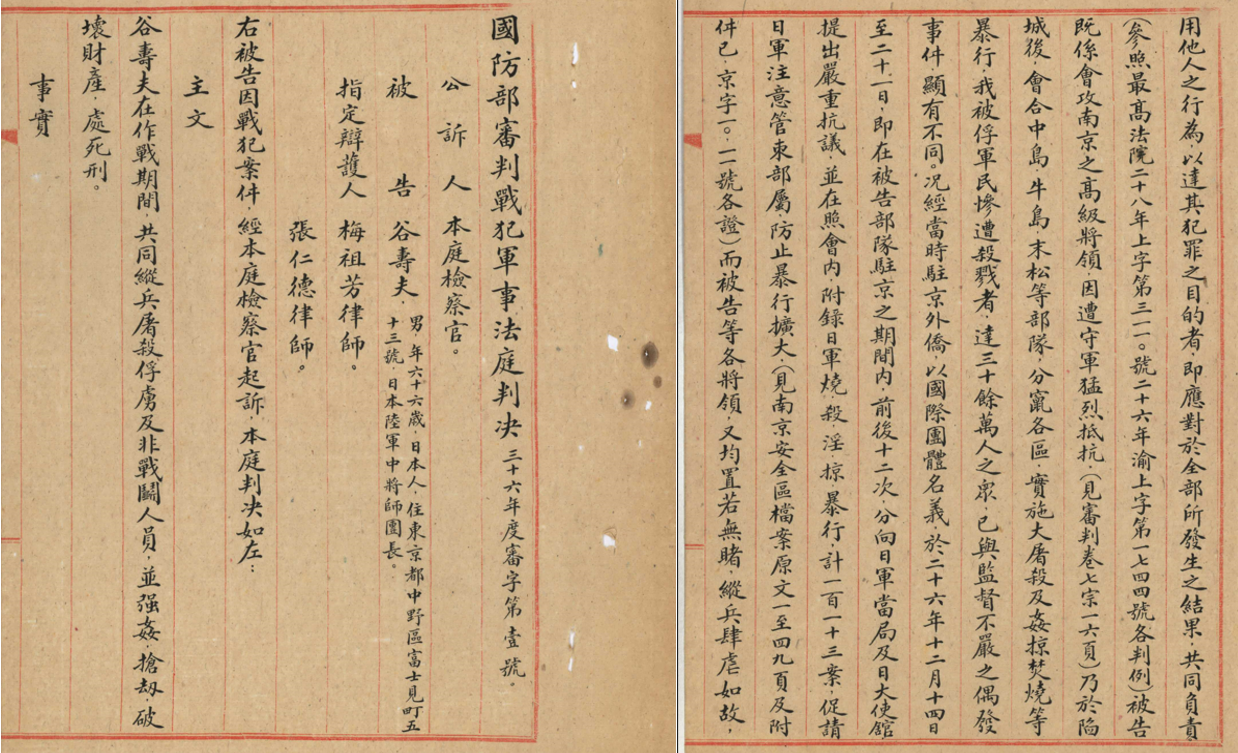

曹:震旦学院教师的言论主要关系到大屠杀研究中最敏感、也最受中日两国学者争议的遇难人数问题。这一问题在国内已有定论,即30万以上。尽管如此,考虑到这个数字一贯受到日本虚构派、中间派乃至屠杀派学者的质疑,专业、严肃、不同于信口轻谈的学术讨论仍有必要。该教师口中所谓“30万人是没有数据支持的”“只是中国历史小说写作的一个概述”“没有史料去支撑这段历史”等说法当然是错误的,因为在国民政府南京审判日本战犯军事法庭对于大屠杀主犯之一、第六师团长谷寿夫中将的判决书中,有着“被害总数达30万人以上”的结论,这并非漫无边际的想象,而是根据证人证言、慈善机关埋尸报告等统计而来。不过,除南京法庭之外,东京法庭也审理了南京大屠杀案,在其判决书中,有大屠杀遇难者“总数达20万人以上”的结论。虽然“20万人以上”包含“30万人以上”,两个数字并不冲突,但国内、国际两法庭对于大屠杀遇难人数的认定还是有着显然的不同。由此我想请问您,两审判为何会产生这样的差异?我们又应该如何看待这两个数字?

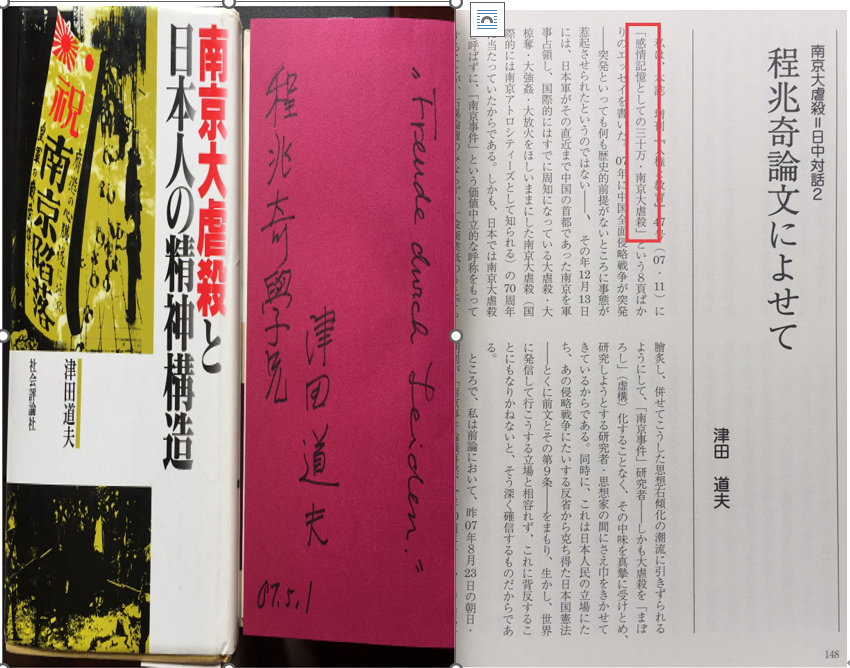

程:数字问题确实是一个容易触动神经的“敏感”问题。上世纪九十年代后半期,出生于南京的杨大庆在美国组织了一次小型的南京大屠杀讨论会,这也是西方世界第一次以南京大屠杀为主题的讨论会。那次会议的论文后来以《历史学中的南京大屠杀》为题结集出版。杨老师在哈佛大学取得博士学位后任教于乔治·华盛顿大学。也许是生长于南京的关系,杨老师深知这一问题与一般的历史问题不同,所以他特别将这一问题分为三个“范畴”,即所谓“历史的范畴”“政治的范畴”“人道的范畴”。也有日本学者,记不起来是不是津田道夫先生了,也有个差不太多的区别,即分为“历史”“政治”与“情感”三个层面。

我是赞同有所区别的。从“情感”上说,先民的血泪当然有不容挑战的神圣性。从“政治”上说,无论是国民政府组织的南京审判还是同盟国(→联合国)组织的东京审判,它的结论都无法改变,也不允许改变。但从“历史”的角度说,它和一般的历史问题一样,可以也应该接受学术的检验,可以也应该通过学者上穷下索的功夫和殚精竭虑的探索使它更接近于事实本身。反过来说,如果有了判决结论就万事大吉,有了战后审判就解决了所有问题,那国家还有什么必要为南京大屠杀研究投入那么大的资源?那么多学者还有什么必要费时费力研究南京大屠杀?

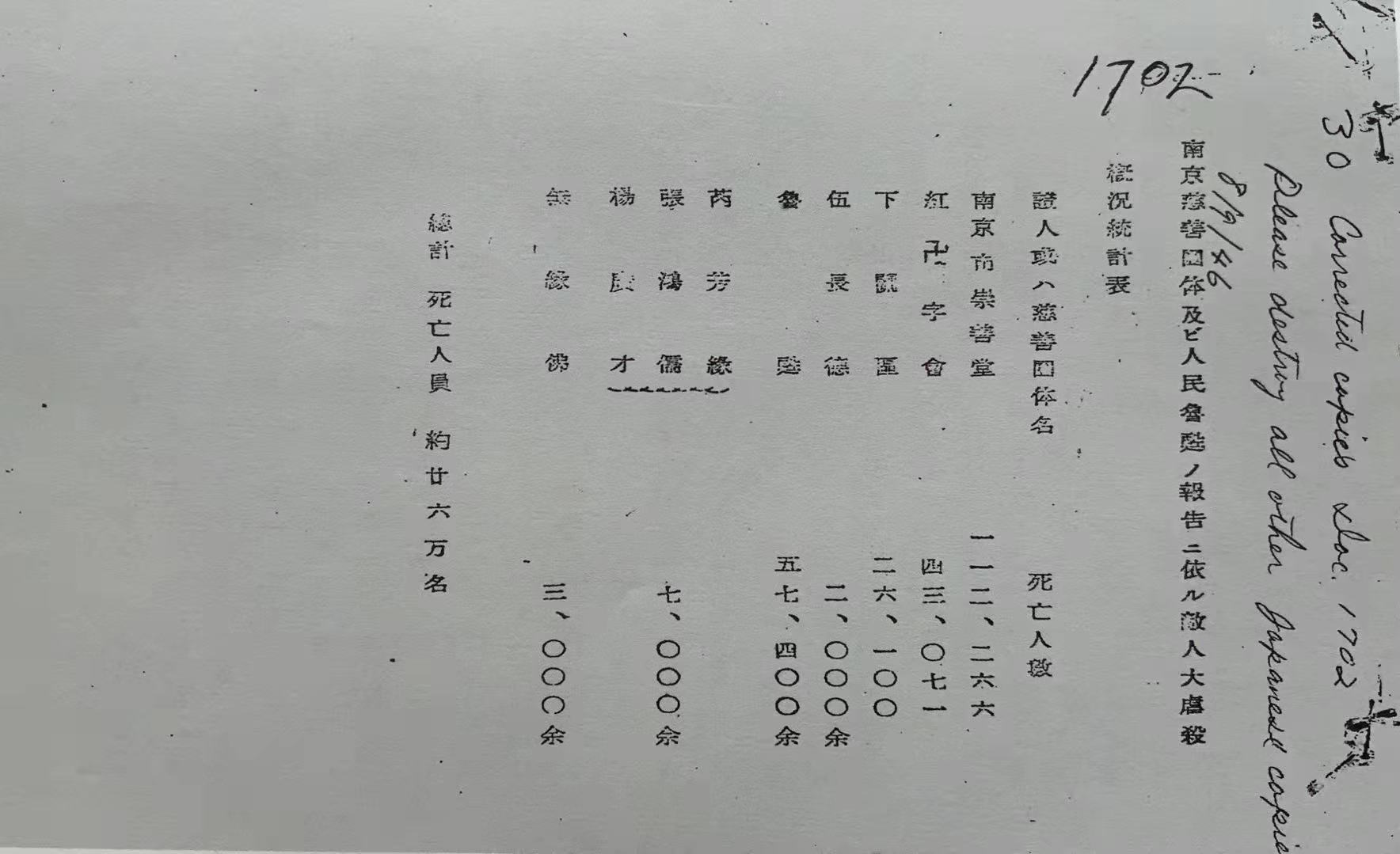

东京审判与南京审判判决结果的不同,有多重原因。我们有些学者出于好意,解读东京审判的判决并未包括被日军焚烧或投入长江的死难者,因而东京审判的“20万以上”与南京审判的“30万以上”没有区别。这样看其实没有必要,否则东京审判何以不直接判定“30万以上”呢?当时南京审判已结束,至少东京审判的中国法官检察官知道南京审判“30万以上”的判决结果。……东京审判判决“20万以上”,与南京审判判决“30万以上”,可以不是矛盾,但两者并不等同。我觉得两个证据来源基本相同的法庭,判决之所以不同,主要还是对证据采用的宽严不同,以及两个法庭的构成与所处环境的不同。证据的宽严这里只举一例。鲁甦向南京地方检察院检察官提供“报告”,证明“男女老幼57418人”被杀,他说他躲在上元门大茅洞内,“相距咫尺,目睹惨状,故得以证明”。检方向东京法庭转呈南京地方检察官的证据时,提交并宣读了鲁甦的证言。但在一并提交的南京地方检察官所做的“概况统计表”(此表与鲁甦证言均为检方文书1702号、证据324号)中,鲁甦报告的人数被改为了约数“57400余”,而同一统计表中崇善堂的统计为“112266人”、红卍字会的统计为“43071人”。同样由南京检察官提供的证据,鲁甦之所以略去百位数以下数字,而崇善堂、红卍字会则为精确数,我想东京检察团或南京地方检察官,当是觉得鲁甦个人亲眼目睹的数字过于具体,不合常理。南京地方检察官统计的总数为“总计死亡人员约26万名”,与东京审判的判决书不同。我有一猜想,东京审判判决书最终从南京地方检察官提交的“约26万”较确定的数字,降为更为有解读空间的“20万以上”的数字,也许与鲁甦的数字有关。鲁甦的“男女老幼57418人”(即使统计表中 改为“57400余”),确实较为触目,因而法官团最后讨论时减去了这一数字,而使最终数字成了“20万以上”。此事应该与多数派中西方法官的意见有关。因为我们从以后梅汝璈法官的文章中看到,他是主张南京死难者人数在“35万人”的。

为什么在证据来源相同的法庭,判决结果却有不同?我觉得除了对证据要求更挑剔、司法程序更严格之外,也是由于东京法庭有强大的辩方,舆论虽在GHQ(盟军总部)的管控下,但比南京法庭所处的一面倒的国内舆论环境更多样,而且关键是法官团与检察团的看法不尽一致,尤其是法官团内部分歧也很大。所以我认为,东京审判与南京审判在共同认定日军犯有大规模屠杀等战争罪行的前提下,具体结论有差别是完全正常的。

曹:北大教授戴锦华的讲课视频最近也引起了关注。她说曾和日本“一流的”“左翼的”学者长时间讨论日本战争罪责等问题,是“一生学术活动中最负面的经验”。她说“只要你谈南京大屠杀,他们就谈广岛长崎”。日本“左翼学者”会渲染日本人作为战争受害者的身份,并质疑中国人的历史观,言外之意即中方的研究和教化不符合历史事实。我想请您谈谈,中日学者在这一问题上为何会有如此之大的分歧?日本的左、中、右派学者看待这一问题又有什么样的差别?

程:这要分几点来谈。先谈戴老师的感受。其实我也有过类似的经历。我在南京大屠杀八十周年时出版的《南京大屠杀研究——日本虚构派批判》增订本的后记中还记录了此事,正好在手边:

前不久参加一场讨论会,当谈到日本“虚构派”时,日本某学者说:“日本主流学界没有否定南京大屠杀”,“日本主流历史学刊物也没有发过否定南京大屠杀的论文”,言下之意是我们的批评无的放矢。这样的话在讨论会的公开场合已不是第一次听到,所以当场不假辞色,说了让说者与听者都不免尴尬的本来不必说的话。大意是:第一,我们批判的是日本的虚构派而非“日本主流学界”;第二,自上世纪九十年代起虚构派中发声最多的是包括“东京大学教授”(如藤冈信胜)在内的大学教授,并非“主流学界”之外的民间写手;第三,除了已故前辈学者洞富雄(原早稻田大学教授)、藤原彰(原一桥大学教授)及年辈较后的笠原十九司(原都留文科大学教授)等少数人,自称没有否定南京大屠杀的日本“主流学者”,并没有对虚构派的主张做过任何批评,也没有对虚构派提出的所谓证据做过哪怕是枝节的辨析;第四,不错,日本“主流历史学刊物”没有发表否定南京大屠杀的论文,但这些刊物同样没有发表批驳虚构派的论文,更没有发表南京大屠杀为实有的论文。本来,一个学人,不论在不在“主流学界”,做什么和不做什么,完全是个人的自由;我们也不必理会“日本主流学界”的无动于衷对虚构派主张在日本的泛滥成灾有什么关联,但听闻批评虚构派即祭出“日本主流学界没有否定”,终是“日本主流学界”内心抵抗、不愿面对日军在南京暴行史实的明白流露。

但同时也想说明一下,和戴老师交流的未必是右派,但肯定不是“左派”。日本的左派学者,不论是否身在学界,对日本侵略的强烈批判,对否定南京大屠杀等等日军罪行的谴责和驳斥,态度之坚决,立场之坚定,都不在我们之下。戴老师以为遇到的是“左派”,其实是对相关情况不了解所致。我曾在一篇影评中提到一件同样的事,区别只是戴老师以为的左派不是左派,而另一位以为的右派不是右派,这篇影评作为附录也收在“增订本”中,其中说道:

前些年《南京,南京》的导演接受凤凰台“非常道”节目采访,说到他和一位“日本右翼”有一次交锋,那位日本右翼说“南京杀了十四万人,不是中国说的三十万”,他“义正辞严”驳斥说“十四万也是大屠杀”。再少的屠杀也是屠杀是任何一位有常识的人都会有的同感。可惜这位自称看了大量相关书籍、对南京大屠杀研究“十分熟悉”的导演的这一席话完全不合事实。因为不要说“日本右翼”,日本左派学者(左派和屠杀派,右翼和虛構派并不完全等同,此处姑且借用)除了全世界最早研究南京大屠杀的洞富雄和今天屠杀派的中坚笠原十九司认为屠杀人数在十几至二十万,余者认可的数字只在数万到十数万之间。至于右翼,根本不承认有屠杀。(右翼最典型的说法是“没有一人被非法杀害”,“非法”意指战死和处决“便衣兵”为“合法”)。如果“日本右翼”也承认“十四万”,中日之间对历史的认识何以还会有如此深刻的分歧?!《南京,南京》因未寓目,本来不能置一词,但仅此一例就足以使人对这位导演说到“还原史实”时用的“高保真”三字产生疑问。

虽然这位导演把非右翼误为了右翼,戴老师把非左翼当做了左翼,他们的经验的意义,与其说是“我们”详于知己而疏于知彼,还不如说在“南京大屠杀”问题上,日本的认知与我们的认知,相距实在是辽远。

曹:日本的左、中、右派对这一问题的看法有什么不同?

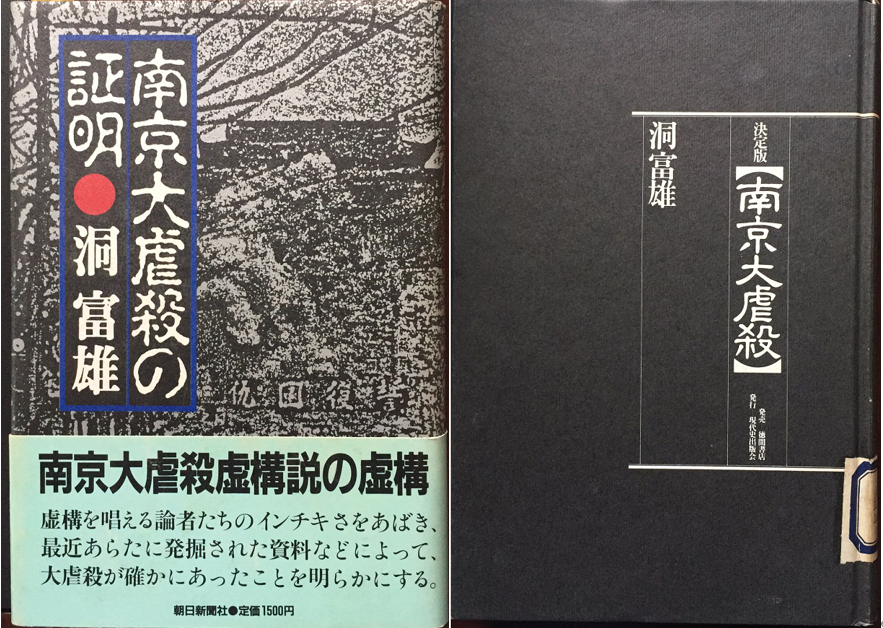

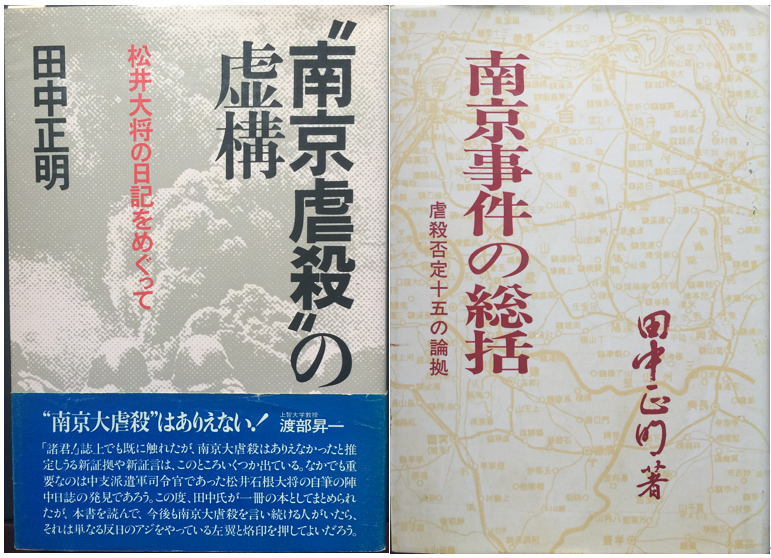

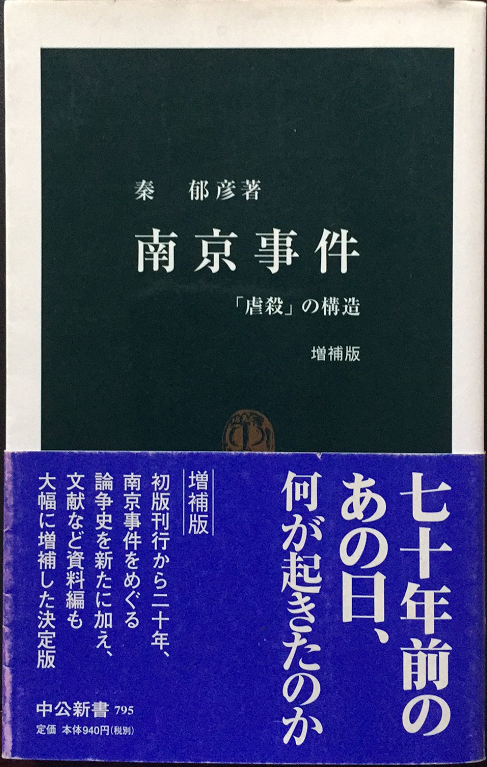

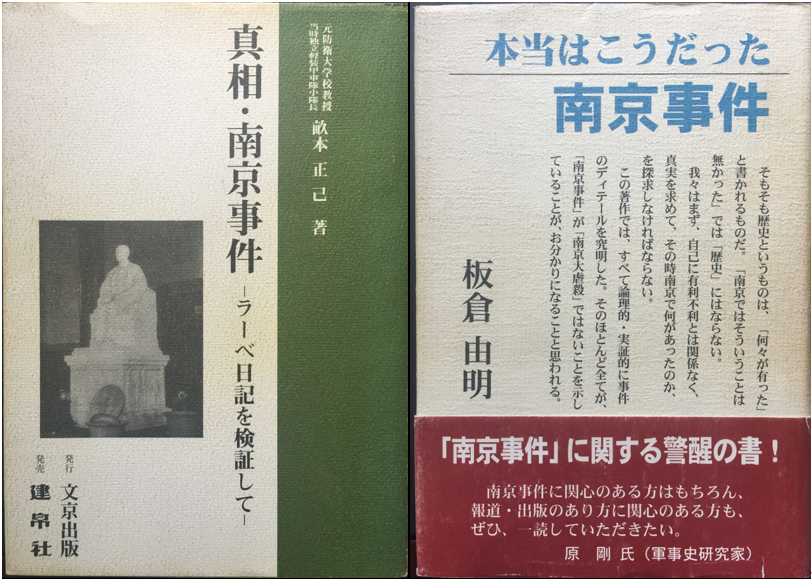

程:这个问题说来话长,只能简略谈一下。日本左中右在色谱上其实很宽,而且与我们的认识也不尽相同。具体到南京大屠杀问题上,说左中右对应于“屠杀派”“中间派”“虚构派”,大致不错。“屠杀派”的立场和“我们”一致。我前面说“态度之坚决,立场之坚定,都不在我们之下”,其实日本屠杀派学者远比我们艰难。“我们”从事日军暴行研究,既符合政治正确,也符合民众期待,与日本屠杀派学者在逆风环境中坚忍不拔的努力不可同日而语。《记录南京大屠杀的皇军士兵们》再现了六十五联队屠杀幕府山俘虏的情况,很有价值。编者小野贤二是个普通工人,常年的采访、搜集都在工余进行,殊为不易,令人感动。我曾问小野先生有没有压力,他淡然地说对周围的“冷眼”和被目为“怪人”久已习惯。……屠杀派在具体结论上和我们有不同,比如对人数的认定,除了不做实证研究的津田道夫说“30万”,洞富雄和笠原十九司说“20万以上”,屠杀派的其余学者大约认为在“10万以上”。中间派又分成所谓“中屠杀派”和“小屠杀派”。“中屠杀派”以秦郁彦为代表,他的《南京事件》中文版九十年代由香港商务印书馆出版时曾作为正面著作出版。他在后记里也说了“数字上容或有各种议论,而在南京由日本军队犯下的大量的屠杀和各种非法行为则是不可动摇的事实,笔者作为日本人的一员,对中国人民从内心表示道歉”。他曾经也是虚构派攻击的主要目标之一。但因他认为南京被杀人数在4万2千左右,而遭到中国的批判,之后就与我们渐行渐远。“小屠杀派”中有些没有太强的立场,如防卫研究所的原刚,但多数已和“虚构派”没有区别。“虚构派”顾名思义,就是认为南京大屠杀为“虚构”,它也有个发展过程。上世纪70年代“虚构派”刚出现时,还只是就百人斩等几个问题提出疑问,当时的主要代表铃木明在观念上和以后的“虚构派”不同,晚年他也明确表示自己不是“虚构派”。他说将他的著作《南京大虐殺のまぼろし》的“まぼろし”译为中文的“虚构”和等同日文汉字的“虛構”是误译和误读。80年代田中正明开始全面质疑南京大屠杀,真正和右翼连在了一起,同时,也重新接上了东京审判的辩方。田中正明是老资格的右翼,1936年曾随刚刚从台湾军司令官退休的松井石根访问大陆,在南京见了蒋介石、张群,在广州见了胡汉民等人。以后在“大亚细亚协会”时他也曾跟随松井石根。1952年4月28日,“旧金山和约”生效、日本结束占领的当天,他就出版了概述全盘否定东京审判的印度法官帕尔的意见书。可见在解严之前他已早有准备。“虚构派”特别显著的变化,是90年代后一大批“学者”的加入,如之前提到的东大教授藤冈信胜,十分活跃、著书量很大的亚细亚大学教授东中野修道,著有自以为抓住了“编造”要害的《南京事件的探究》的立命馆大学教授北村稔等。这与之前主要是铃木明那样的媒体人,田中正明那样的传统右派以及著有《真相·南京事件——检证〈拉贝日记〉》的亩本正己那样的当事人(也可以说肇事者)不同。日军攻打南京时,亩本是轻装甲车队的小队长。90年代后由于有更多的“学者”加入“虚构派”的队伍,使否定南京大屠杀的主张进一步深化。当然,否定声势的高涨,也与苏东波后“主流学界”右转的大背景有关,与屠杀派老辈学者洞富雄、藤原彰等的凋零有关,与日本政治势力和“虚构派”的公然互动也有关。右翼学者和日本政治家的关系,九十年代后日益公开,如自民党“日本前途和历史教育思考会”的“南京问题小委员会”及参众两院超党派“检证南京事件真实之会”等都曾请藤冈信胜和东中野修道去演讲。……这一问题今天无法详谈。

曹:今天已谈的较长,最后再想请您简单谈一下国内的研究情况。

程:国内研究状况,因南京学者已有多篇综述和相关访谈,不必重复。在此仅凭印象,简单谈一下个人的感觉。最近没有阅读相关材料,“印象”难免不确,“感觉”也不免偏颇。南京大屠杀相关材料虽不充分,但也不少。如事发时的中外报道;逃出笼城者的回忆,像蒋公榖的《陷京三月记》;国府组织的揭露日军暴行的书籍,最著名的是田伯烈写的《外人目睹之日军暴行》等等。战后审判时南京大屠杀再度受到较高关注。50年代后随着国家发展重心的转移,南京大屠杀一度较少被谈及,但仍有一些报道、回忆和相关文章。较重要的文章有梅汝璈《关于谷寿夫、松井石根和南京大屠杀事件》,梅汝璈法官是东京审判的中国法官,是南京大屠杀案由国际法庭定谳的主要推动者,从梅文中我们大体看到了梅法官主张与东京审判判决的异同。基本译全的张效林的《判决书》也有重要价值。另外宋希濂、王耀武、杜聿明等有关南京保卫战的回忆,虽未谈日军南京暴行,又因在当时的政治环境下只能高调批蒋和国民政府腐败而不够客观,但对认识时代背景还是有帮助。对早期的相关情况,南京大屠杀遇难同胞纪念馆的刘燕军曾有较详细介绍。总体说国内“研究”起步较晚。南大的高兴祖大跃进时曾带领南大学生做过调查,不知有没有留下调查报告?据说高老师写过一本内部多次印刷的小册子,未曾寓目,但从它的后身、上海人民出版社后来出版的《日本侵华暴行——南京大屠杀》看,还是一本很初步的概述性读物。当然,作为国内学者所写的第一本南京大屠杀专书,还是有特别的意义。我觉得国内学者中对南京大屠杀研究用力最勤的是江苏社科院的孙宅巍。孙老师的某些观点,我不尽赞同,但南京大屠杀研究,可为的领域很狭窄,从主流的角度讲,孙老师已是可做尽做,称得上无憾了。张宪文主编的《南京大屠杀史料集》72卷是一大贡献。张老师桃李满天下,登高一呼,在我看来难以想象的事居然不太久就完成了。虽然吹毛求疵地看,本来可以做得更好。如在重要史料的选择上有些应该保留,像日军高层只有松井石根日记从813淞沪战役开始,而松井石根的参谋长饭诏守等其他高阶将领和普通军官日记的收录时间都是从进攻南京开始,这样,有些非常重要的内容,如饭诏守日记的前段就被省略了。上世纪九十年代后期张连红在南师大成立南京大屠杀研究中心,也是可书的一笔。这是高校第一家专门研究南京大屠杀的机构,对推动国内外学者的交流,尤其是推动研究的深化,起了重要作用。这里说“重要作用”,不是套话。因相关学者意识到南京大屠杀研究有必要按照学术规范进行,应该受到学术纪律约束,可以与国际学术界展开真正意义上的对话,这样的共识不少都是在中心的讨论会上形成的。另一个值得一提的是南京大屠杀遇难同胞纪念馆。南京大屠杀遇难同胞纪念馆在国内是一个非常特殊的存在,大家都耳熟能详。我说的主要是纪念馆在为南京大屠杀研究创造条件、提供资源上起到了很独特的作用。纪念馆有一个与地方政府和南京大学合办的研究院。纪念馆办研究院国外不知有没有前例,国内肯定是独此一家。这在很大程度上是朱成山馆长长时间奔走呼号所结的成果。以后接任的张建军馆长完成了研究院建设,现在成了南京大屠杀研究的最主要重心。南京学者中研究南京大屠杀的不少,各有特色,如较我年长的经盛鸿的多产,王卫星以特重史料见长,张生时有出人意表的新想法,等等,在此不能逐一介绍了。就此打住吧。

附图:

1.大屠杀概况统计表。

2.谷寿夫判决书。

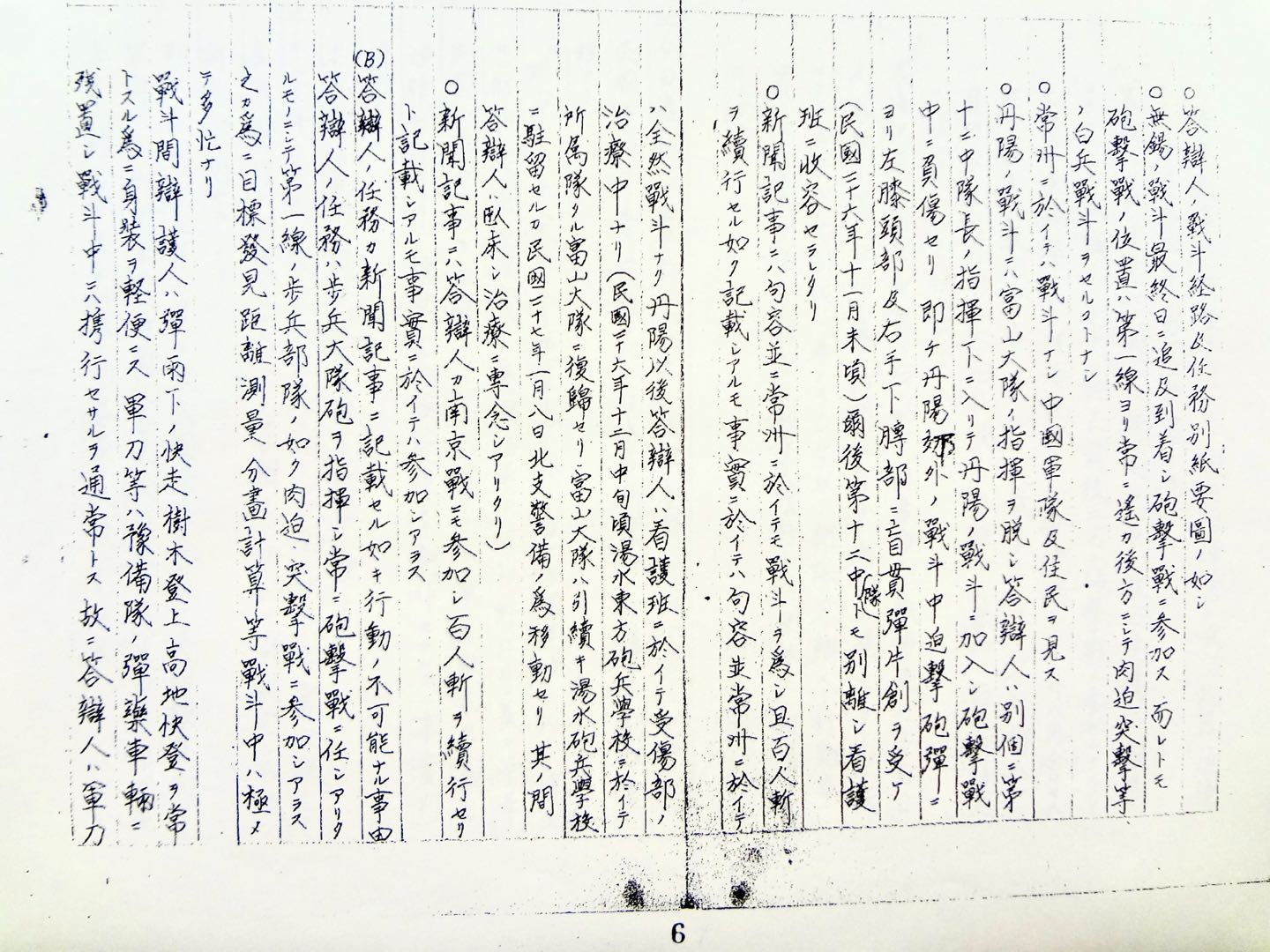

3.向井敏明、野田毅对检察官答辩书。

4.津田道夫先生认为南京大屠杀“30万”是中国人民的“感情记忆”,不属于“考证”能解决的问题。在日本学者中他是唯一坚持“30万”的。笠原十九司在今天仍在世的学者中是对南京大屠杀研究著述最多,贡献最大的学者。但津田先生生前对笠原先生所有著作都用“南京事件”极为不满,几次对我说:这是大是大非,是原则问题,决不能向虚构派或日本“主流社会”退让。津田先生至死都用“南京大屠杀”。

5.屠杀派的开山鼻祖洞富雄。

6.在世学者中笠原十九司对南京大屠杀史实的探索,贡献最大。

7.上世纪七十年代虚构派代表铃木明。

8.上世纪八十年代虚构派代表田中正明。

9.上世纪九十年代以后层出不穷的虚构派著作。

10.中间派代表秦郁彦。

11.与虚构派已很难分别的中间派著作。

12.《记录南京大屠杀的皇军士兵们》的最大意义是证明了战时报道的“两角部队” (65联队)在幕府山俘虏的一万四千名中国官兵的大部分遭到了枪杀。

13.《南京战·寻找被封闭的记忆——原士兵102人的证言》虽在屠杀派中也受到批评,但在迄今所有访谈中本编受访人数最多,编者在“逆境”中所作的努力,值得赞赏。

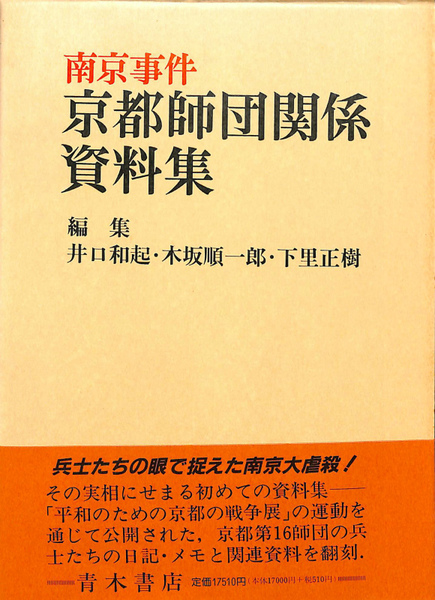

14.《南京事件京都师团关系资料集》,第十六师团是日军攻占南京的主力部队之一,本编是日军士兵战时原始记录第一次较集中的公开 。作为肇事者的“不打自招”,诚如编者之一的下里正树所说,从中可以切实具体的感受到南京大屠杀的“直接间接原因”。

15.南京大屠杀第一责任人松井石根虽被判处最高刑绞刑,但判决书免去了“实行对华侵略罪”等本来避无可避的罪责,主要原因就是松井石根谎称日记等第一手材料已销毁。上世纪八十年代日记被发现后,可以证明松井石根及辩方有计划的作了伪证。