前记:刘统去世后,同事们都十分悲痛。纷纷留言哀悼。我和曹鲁晓说,因与社联王为松书记商量的合开追思会时间初定在2月8日,为时尚早,似可先在同事间做一期访谈。鲁晓说,还是由我起个头,先写一篇,然后再约大家。我说,也好。考虑到不少媒体都有悼文,对刘统的主要贡献已有详细的介绍,不必再重复,所以就回忆一下刘统来上海后我们的交往吧。

2022年岁尾

12月21日晚7点稍前,齐红老师转来了刘统女儿姗姗“我爸走了”的留言。虽然近期病情恶化的很快,下午4点姗姗还说“我爸肝衰进一步加剧”,不好的预感已日益迫近,但听到“走了”的消息,还是感到震惊。太快,真是太快了。

刘统去青城山前,一次通话:“很久未见大力他们了,想约几位老朋友聚一下,饭店我会订。”姚大力至今不肯用手机,所以朋友聚会每次约他最难。白天先打他研究室电话,没人接。晚上打姚府,他太太说去南京参加陈得芝老师九旬研讨会了,要明天才能回来。次日电话,他仍不在家。待联系上大力,已到了周末,我们约定下周二见面。但电话刘统时,他说近日不太舒服。我说那就等好些再说。又过了一周,短信问他情况。他回说:“不好,靶向药反应挺大,难受,乏力,停药又要恢复一段时间”。再后来,他就去了青城山。12月8日最后一次视频通话,他中气已大不如前:“兆奇,我很不好,走不动路了。”我说:“你不能吃,自然没有体力,好了,能吃了,还是能恢复。现在不管其他,安心将养。”因看他虚弱,以后未再呼他。越一周,简单留言问候,未见回复。……想不到那么快就走了。刘统去世后,我用伊妹儿告诉大力,大力隔了不到十分钟(他用妹儿真和我们用微信同样频繁)回说:“这是最害怕、最不愿意听见的消息!一直想跟他打个电话,又有点不知道如何说是好,所以一拖再拖。现在变成永远的遗憾了。”

鲁晓在东京审判研究中心公号做了讣闻后,我转发至朋友圈,和刘统识与不识的友人大量留言追悼。我将讣告转给了在中心活动中与刘统熟悉而不大逛圈的老同事、老朋友,他们在表示震惊的同时,也都表示痛心。王宗光老书记说:“痛心,痛哭,痛失好学者、好老师。”程天权老书记说:“他本来至少应该再活二十年,痛心。”张济顺老书记说:“我已经很久没见过他了。几年前《战上海》出版,大前年《火种》梓稿,他都邀请我去参加发布会和定稿评审会。可惜两次都有其他安排,未能如约前往。我都去信致歉,想等待下部新书弥补。没想到,如今已天人两隔,再无机会了。”姜斯宪老书记等也通过齐红老师表示哀悼。

讣闻广泛传开后,不少老友纷纷来函。和我加了微信的军科的刘统老同事关泠等都来致哀,与刘统年轻时起就是百科部(现在百科室)同事的金立昕,代表部门发来了给我们研究院的唁电,除了简述刘统的从军经历和贡献,还特别说到刘统“学识渊博,治学严谨,宽厚善良,乐于助人,深得同志们的钦敬和爱戴,与大家结下了深厚的友谊。”和大力同样顽固不用微信的汪朝光,除了表示哀思,还说到刘统“佳作迭出,名动内外”“为学界所重”“去年我去交大参会时,还蒙刘统兄签名赠其大作,深以为荣。”远在大阪的刘燕子说:“刘统老师是你介绍的朋友中最有人情味的。一直同我们保持联系。直到今年11月还通过语音和微信,说来日本。他一直很想同日本纪录片导演池谷熏见面,池谷现在是一所大学的教授。”在东京的鹿锡俊来函说:“突然从网络上获悉刘统病故,十分悲痛与震惊。我在复旦时曾和他同住一个寝室,在我的感觉中他的身体很好,并且近年看到他出版了不少关于中共党史的著作,所以实在无法理解。他的去世是否和疫情有关?另外,贵校有何追悼活动?在国外的朋友如何参加?一切都望兄赐告。”朋友的来信情发于衷,都表示着哀痛和惋惜。

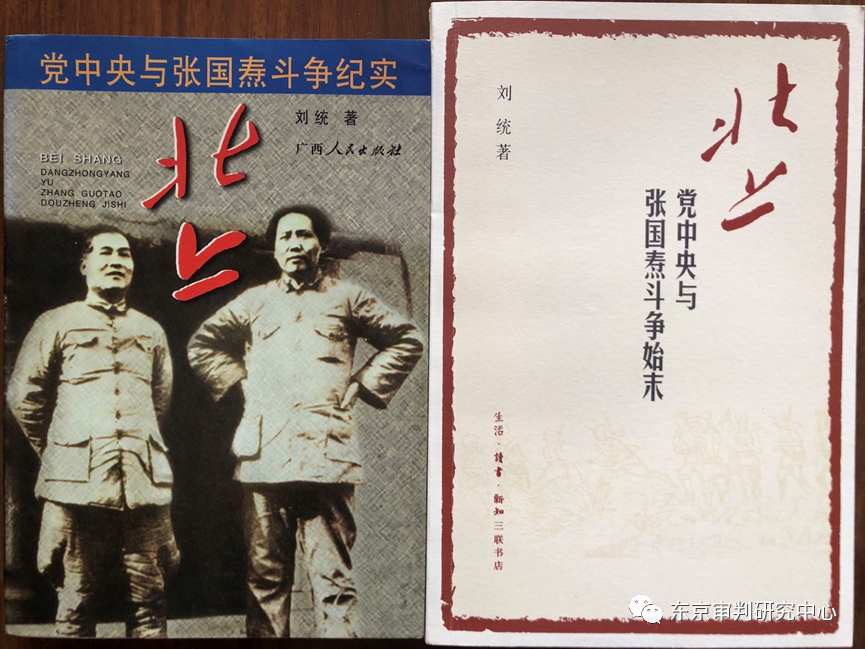

我和刘统相识较晚。2003年底,上海交通大学历史系主任来我家,说他刚从复旦调到交大,为的是组建交大历史系。历史系主任说:“历史系想先开两个研究方向,一个是二十世纪的战争,一个是二十世纪的革命,想请你主持‘战争’, 刘统主持‘ 革命’”。因为孤陋寡闻,那是我第一次听到刘统的大名。当时觉得学校受上课的约束,社科院自由自在,加上我生性懒动,婉辞了他的好意。刘统则办完了军科的提前退休手续,很快来到了交大。不久后,他捎来了刘统的《北上》。这是我第一次读刘统的作品。拿到书后,很少有的一气读完。读完后觉得意犹未尽,给他写了一信,让他转刘统。具体内容已不能确记,大意是:一,写四方面军,是敢于犯难,而且在可能尺度内写成这样,已相当不易;二、可读,现在学者写一般“读物”已不少,但达到“好看”的程度,几乎没有,刘统文章是纯白,也不讲究词采,但就是好读。我也提了三条意见。主要一条是觉得以后的各种记述和回忆,包括军内五六十年代对高级将领所做的口述访谈,不能拿来就用。因张国焘38年出走后,早已被钉上了中共树立的历史耻辱柱,其他人不必说,原来四方面军的人,也只能以“后见之明”看待是非曲直。

刘统到交大不久,《北上》初版出版,即托历史系主任捎来。后来他说:“我的几大战役都由人民社出版,只有此书人民通不过,正好我的同学在广西出版局任副局长,托他才得以出版;但即使如此,还是删了三分之一。”

以后我们有了较多的交往。九十年代,我还住在复旦附近,我们有个常在一起聚餐聊天的小群。开始是姚大力、钱文忠和我,朱维铮先生也几乎每次都来。复旦其他一些教师也偶尔来,记得傅杰、黄洋、张伟然都来过。我搬到沪西南后,聚会的地点改在了市中心,文忠和朱先生不再参加,石鼎、高建国成了基本成员,参加较多的还有萧功秦、袁进,金光耀、金大陆、黄佶也常来。刘永翔、胡晓明、胡范铸、王韧偶尔来,晓明还带来过杨扬和彭国忠。孙恒志和太太也来过。我的朋友严寿澂、刘燕子夫妇和冯胜平回国时也曾来过。刘统刚来沪时,主要在交大上课,还没有那么多的社交活动,很快便参与了我们的聚会。后来我们群一度又加入了刘统和大力在复旦哲学系办的企业班(?)的学生干玮玮和她的朋友倪凡丽、田静、赵丽佳。这些女孩的加入,除了聚餐和海阔天空的闲聊,也增加了卡拉OK等娱乐活动——虽然聊天、聚餐也是娱乐。

左起高建国、卞先生、刘统、姚大力、我、石鼎

聊天的内容,兴之所至,无所不聊。一次吃饭,刘统谈林彪笔记,因稍早时我也采访过林豆豆等林案相关人,觉得他的辨析很有味。于是请他到我当时的单位历史研究所做了场读林彪笔记的报告。我曾请过一些朋友来单位报告,但刘统的报告是最能抓住听众的。大家听的津津有味。那时从北师大毕业不久的陈磊(所里对新进人员都会安排一帮一带一年的师傅,副所长芮传明让我代他来“带”,陈磊做唐史,我没做过唐史,当然只是挂名)说刘统报告讲的好时,用了“干净”一词,说:“刘老师特别干净”。我没有问过什么叫“干净”? 我想大概是感觉诚恳可信吧。……现在看微信,老同学吴潮的弟弟吴驷(《解放日报》资深记者)在群中正好转发了此次会议报道。吴驷博闻强记,读书很多,但说话向来语含讥讽,调侃说:“看到了兆奇大师的评点……”。我不知道还有过报道。报道中写明我是报告的评点人,但我的话只引了不相干的一句:“程兆奇研究员以二战史反观国史,提出理性和人性是一个合格的民族必须的品质”。报道中还有:“刘先生的报告引起了到会学者的热烈响应。熊月之所长在分析了当代史研究的利弊之后指出,当代史的研究对一个学者的学术素养和个人良知有着双重的考验,同时对这一领域表示了敬意。”报道的最后一句是:“复旦大学的姚大力教授、上海师大的萧功秦教授都对刘先生的讲演予以了点评。会议在热烈的气氛中圆满结束。”

左起金大陆、萧功秦、刘统、姚大力、我、袁进、宋钻友、高建国、石鼎

除了私下的交往,公的活动也逐渐增加。08年刘统和历史系主任作为地主,主办了交大历史系迄今最大的一次学术研讨会,会题“20世纪中国战争与革命学术研讨会”正是历史系主任建系时和我谈起的“方向”。那次会议来了山极晃前辈等不少人,参会者中同辈的高王凌、高华都已去世,会中评点人和报告人剑拔弩张的氛围,颇有可记的花絮,以后再说。……10年历史系主任来,约我下一年春开学后给交大学生做一个连续十讲的讲座。当时还完全想不到从此会“生为交大人,s是交大鬼”。讲座时历史系主任几乎每次都来,刘统有空即来,我和刘统的共同朋友石鼎则每次都来。历史所的饶玲一等人偶尔也来。在课上还第一次见到刘统的文静女儿姗姗。

一个意外让我来到了交大。11年寒冬刚过,2月18日中午,刚进家门,历史系主任的电话便火急火燎跟了进来,说找你几天了,手机关着,座机没人接。我说刚刚和亲戚去泰国旅游。历史系主任说晚上你别出去,有要事和你谈。晚上进门后,他第一句话就是:“这次于公于私你一定要来交大。”他带来了领导批示。起因是向隆万先生给江学长写了封信,希望国家重视东京审判研究,学长阅后即批给了当时分管文教的国务委员刘延东,刘延东做了长篇批示。于是交大决定成立东京审判研究中心。后来知道,学校在讨论时,对中心究竟对口历史系还是法学院,曾举棋不定。马德秀书记最初是主张法学院的,分管文科的副校长郑成良支持了历史系主任。历史系主任也向校领导说明了将邀我加盟的情况。

中心成立后,张杰校长参加了我们几乎所有的大小活动。

来交大后,刘统成了朋友加同事。当时东晖园尚未开工,学校为中心在校外剑川路上租借了整整一层楼的办公室。而历史系办公用房十分紧张,刘统和潘星辉、刘啸挤在一个小办公室。我说来我们这儿吧。刘统说做什么呢?我说看你兴趣。他说总要和战后审判有关吧?我说国民政府审判和新中国审判没人做,就做这一块吧。刘统二话不说,就搬了过来。那时玉蕙还没进交大,刘统是除我外第一位来中心的。以后我们成了隔壁邻居。刘统家在北京,书都放在研究室,我们一般在家办公。但不久后我和石鼎、玉蕙开始做文献索引,天天上班,和刘统也就名副其实的朝夕相处了。朋友来,大家就一起聊天吃饭,有时对方的陌生来客,也会招呼寒暄。

左起刘统、任松林(北平对日战犯审判首席检察官任钟垿之子)、我

那时每个学期期末,学院都会在周边开年终总结会,一般是上午出发,到达目的地午餐后,下午开会,晚餐有时还会带着文艺活动。除了年终总结,学院的意思想必是平常大家都忙,同院甚至同系的人一学期都见不了一面,利用年终会,提供一个交流的场所“联络感情”。学院活动的住宿还是依旧法,两人一间,自由组合,我和刘统总是一间。刘统有不加修饰,直抒胸臆的一面。比如吕正操将军的小女儿吕彤邻来交大之初,学校给她一个中共抗战研究的培育项目,我和刘统等几位校内教师参加了评审。刘统问:“吕老师是学什么的?”答:“中国现代文学。”刘统脱口而出:“那怎么能研究抗战?”刘统当然全无恶意,但场面有点尴尬,而且以前做什么,和今后要做什么,可以没有关系。于是我出来打圆场:“我们今天只有投赞成票的权利,因为赞成不需要理由,否定必须要充分了解,而我们并不了解。”在面对学术时,刘统这样直来直去,不假辞色,以后遇到不少次,尤其是在学术讨论会时。这其实是最为健康的态度。但总的说,刘统的性格偏理性、冷静,对可说不可说的分寸把得很牢,不会像我这样轻率,常有交浅言深的冒失。但随着交往渐久,他还是谈了许多与平常表面不同的深埋的看法。如讲到母亲文革被打死后,他来上海亲戚家寄居等的痛苦经历。我想他沉稳的性格,固然和博士毕业后进入军科,受军队的严格纪律约束有关,和他年轻时经历的母亲死于非命的至痛也有关。但在这点上,他和许多人也有不同。他从大历史出发看待民族的苦难,因此对个人的遭遇反倒看得较为淡然。比如说起母难,他也说过“我妈性格也比较犟”那样的话。

刘统原籍河北,他说父亲老大,跟着伯父来上海读书,留在老家的弟妹都成了八路军,走了另外一条路。中心成立最初几年多次随张校长去教育部,刘统叔叔有个儿子当时正是副部长,但刘统从未因公因私找过他。他说八九十年代在军科时有来往,后来大家都忙,他也来了上海,就再没往来。刘统父亲四十年代复旦毕业后进了兵工署,易帜后兵工署被收编。他父母后来调往了北京,父亲在央广,母亲在北京人民广播电台,六十年代初强调阶级路线,他父亲去了河北师大,母亲去了石家庄四中。一次说到王友琴编的文革死难者名录的争议。他说就凭我妈一条,我就信它是真的;我妈不是名人,那条也没有更多信息,但姓名、单位、遇难时间都无误。

交大历史系虚龄十岁赴石浦考察时合影。左起刘诗古(现在北大)、邓峰(现在华师大)、章毅、潘星辉、历史系主任、龚志伟、刘统、我、赵思渊、任玉雪、王媛(现在哈佛?)、王春英(现在南科大)、刘啸(现在华师大)、赵玉蕙、李玉尚。

左起王春英、历史系主任、刘统、李玉尚

赵玉蕙是刘统和历史系主任推荐来的北大博士,也是中心坚持下来的第一位青年人。(之前步平推荐来的马静,入职八个月,又回了日本。)

上月在群中说起,有一年学院年终会,在奉贤海边度假村,刘统、历史系主任、万里和我合唱了一曲,虽不成调,还是颇博掌声。当时蔷薇在群中发照片时说“历史系四大教授为晚会添彩”。想不到崔霞和鲁晓保存了照片。我心中感慨,走的走,病的病,但刘统也在群里,这话便出不了口。刘统先我们而去,历史系主任去了三江学院,万里去了浙大马一孚书院,唉,一叹。

中心成立后,主要的目标是搜集、整理、出版相关档案,这些档案国内虽无,海外档案馆多已陆续公布。比较起来,中国审判主要文献没有公开,研究的困难更大。和刘统讨论后,觉得新中国审判,档案都在不可遇不可求的中央档案馆,或高院、公安部;国府审判档案,虽然多次问过当时担任中国第二历史档案馆副馆长的马振犊,他都语焉不详(以后我们合作整理出版了百卷本的国民政府审判日本战犯档案,那是很后的后话了),相对而言,国民政府审判的材料,日本、台湾和各地档案馆多少总有一些,图书馆的旧报刊中也总能查到一些。于是刘统确定了国民政府审判的研究方向。

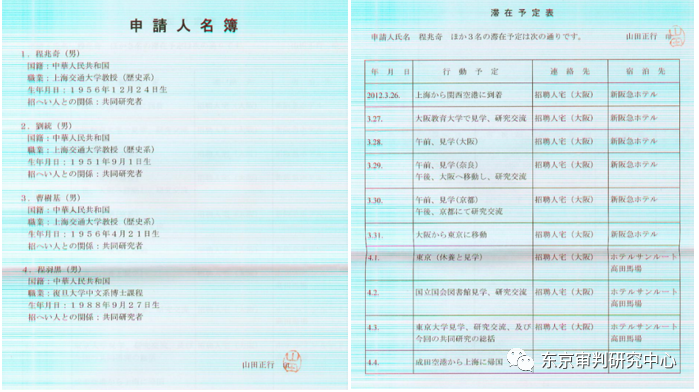

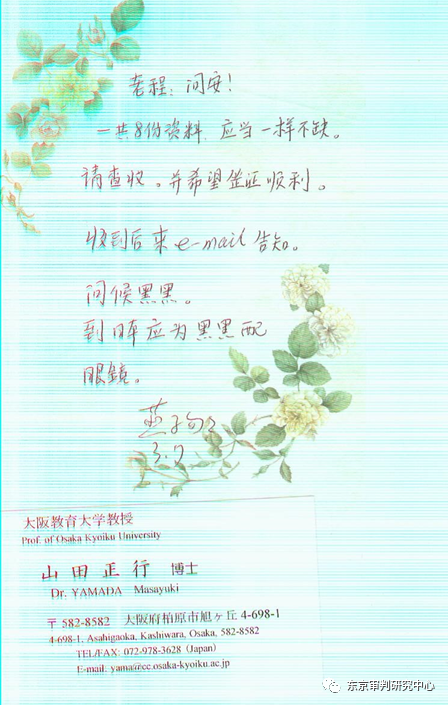

那时完全是白手起家。刘统离开军科后的相当一段时间只有军官证,这时正好拿到了身份证,他就立即办理了护照。因国民政府审判的材料我也一无所知,我们就商量先去日本打探一下。好友山田正行夫妇为我们准备了签证材料。第一站我们就去了日本。历史系主任出国无数,但去日本也是第一次。那次日程很短,我们只能去国会图书馆等处踩一下点,顺便到神田神保的旧书店和几家大的新书店去淘一些已刊资料和相关书籍。间或也和几位朋友见面聊天。日本外务省中国课的福田高干助理课长(日文叫“课长补”,前些年来上海任总领馆的政治部长)等人知道我们去,还请我们在新宿的野村大厦60层餐厅吃饭。在广外学过中文的国金女士,中文流畅无碍,与没学过日语的刘统、历史系主任也相谈甚欢。

刘统和刘燕子(山田先生夫人)。12年日本之行是刘统离开军队后第一次出国,山田夫妇十分热心,帮我们办了邀请材料;我的不少国内外朋友,都是燕子夫妇的文友,比如陈建华的《红坟草》(文革诗集),就是燕子译成日文在日本出版的;当时学校希望国内毕业的博士都有一年以上的出国交流经历,第一位来中心的赵玉蕙也曾去山田先生研究室访学一年。那次去日本,刘统和燕子夫妇一见如故,成了时通音问的好朋友。刘统去世后,燕子说:“刘统老师是你介绍的朋友中最有人情味的。”

第一次去日本,收获虽然不大,但大致摸清了情况,以后再去,我们就迳奔国立公文书馆。因“公开”“部分公开”“需审查”“不公开”四部分档案中,只有“公开”部分可以委托复制,“部分公开”的部分只能在馆内阅览和拍摄,所以去时总是从早到晚扑在馆内。国内各地档案馆、图书馆则毫无头绪,刘统便和夫人车老师四处奔走,非常辛苦。有些前朝档案,明明无密可保,但档案馆仍有各种清规戒律,成了利用的很大障碍。

刘统和我们团队成员在国立公文书馆查阅、拍摄档案。

东京审判研究成绩最为卓著的粟屋宪太郎(左一,已故)作为中心学术顾问,对我们帮助很大。中里成章(东京大学名誉教授)对打破印度法官帕尔的神话做出了关键性的贡献(帕尔法官因主张A级战犯全员无罪而受到了日本右翼的高度美化)。小林元裕(右三)从事国民政府审判研究。

郭岱君老师是《蒋介石日记》等重要民国文献入藏斯坦福大学胡佛中心的关键推手,多年来她主持的《重探抗战史》因不国不共,不受两岸主流学界待见。她希望我去讲一次南京保卫战和南京大屠杀,也希望我们中心其他人参与讨论,顺便查阅相关档案。

左起郭岱君、向隆万、刘统、阮大仁、吴景平

左起我、向隆万、刘统、郭岱君、车老师、洪小夏

在加州大学,左起刘统、向隆万、程洪、我、程羽黑、车老师

当时学校领导对我们中心的工作十分关心,多次询问我们需要什么帮助。我们想无论新中国审判还是国民政府审判,文献的搜集,都有点力不从心。之前刘统曾介绍他的军科好友金立昕等来中心参会,立昕当时是百科室主任,我们已探讨到过合作搜集文献和进行研究的可能,或许立昕也向军史部长曲爱国汇报过此事。一次开会,我便向张杰校长说起和军科合作的意向。不久后,张校长来电,说他遇见了刘成军院长,刘院长对我们的合作也很支持。于是便有了我们和军科的合作。

左起何仁学、曲爱国、刘成军、张杰、朱健、向隆万、我、刘统

会议休息时刘统和军科老同事

合作仪式来了不少刘统的老战友,上午仪式结束后,下午和次日我们又用08年交大历史系召开的“20世纪中国战争与革命学术讨论会”的同名召开了研讨会。下午会议,因刘院长和张校长等领导不在,气氛轻松。刘统开口便说“我自从离开军科来上海自由后……”,引得不少笑声。以后刘统的《战上海》《火种》大红大紫,获得“五个一工程特等奖”“中国政府奖”等一系列国家最高奖项时,我在工作群戏言:“按军科的标准,刘统的‘政治’还不够正确,但在上海这样的自由主义汪洋大海中,他的‘政治’太正确了”。虽是玩笑,但可以释出正面的意义,下面会提到。

20世纪中国政治与革命学术讨论会

刘统和军科好友金立昕及潘宏

刘统和金光耀、金以林

会下继续交流

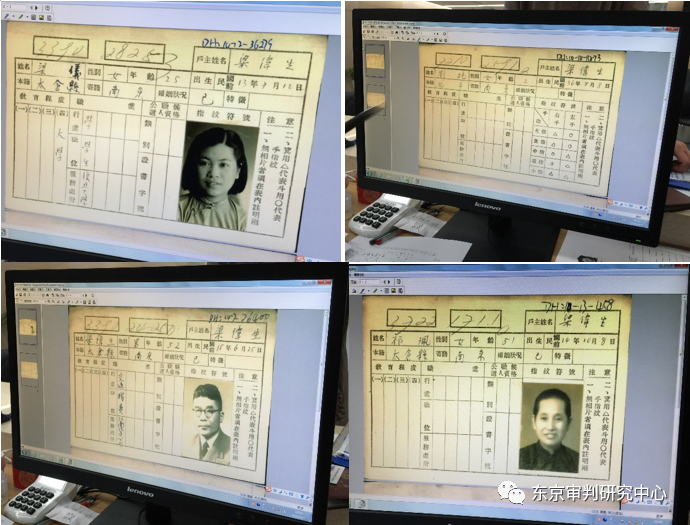

国民政府审判的档案,在二史馆(我们习惯称“二档馆”,但馆内自称“二史馆”,应该客随主便吧)解封前,我们常去骚扰。但如果没有70周年上峰指示的东风,也许现在仍难以公开。南京的朋友都很热情,所以当时虽然没有拿到想要的档案,还是常有别样的收获。一次我们去南京市档案馆,夏蓓处长陪着参观,说:“我们馆有个宝贝,抗战胜利国府还都后,曾搞过一次全市人口普查和登记,非常详细,最近我们公开了。”刘统随口说:“我父亲那时在兵工署,母亲还在复旦读书,但也在南京……”夏蓓说我们已经扫描,去查一下,也许能找到。结果不仅查到了刘统父母,还查到了他的外祖父母和他才二岁大的姐姐刘纯。那天他真很高兴,说这些照片我都没见过。他立即将这一意外收获发给了他姐姐。他说父亲和家里人都很开心。我也见猎心喜,发在了朋友圈,其中有一句“刘统爸真是民国范的帅哥啊”。

夏蓓向我们介绍馆藏,虽也看到了少量原来未见的南京审判与南京大屠杀的材料,但都不如看到刘统的家庭户籍让大家兴奋。

左起刘统、夏蓓、龚志伟、赵玉蕙、孙艺、车老师

车老师、刘统、马振犊、我。马馆虽然热情接待,但心中大概在暗暗叫苦,因当时相关档案还无法开放。

张连红、齐春风召集南京学者和我们讨论战后审判档案的研究。我们和张宪文先生、连红等合办过大小多次研讨会,至于参加双方的研讨会,大概不下于二十次。只要日程不冲突,刘统大约都会参加。

左起刘统、我、孙艺、车老师、龚志伟

参访南京民间抗战馆。

刘统和吴先斌馆长相谈甚欢。

喜欢研究的人都知道,除了目标明确的官方档案,许多材料可遇不可求,所以要想有“不期而遇”的幸运,只能靠勤,用傅斯年的话说,就是“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”。刘统的著作“好看”,关键是他的书言之有物,有所谓“东西”。刘统的阅读面相当广泛,日积月累,练就了他的敏感眼光。举一个例子。“草原密电”,信疑两方向来各执一词。对吕黎平将军所说亲眼目睹:“余经长期考虑,……武力解决中央”,刘统的回答明快而精彩:

不用别人看,这封电报我一看都知道是伪造的,因为张国焘在给中央的电报里,从来都是“弟如何如何”,从来不会说“余如何如何”,张国焘电文里面没有一封称“余”的,都是“弟怎么样”,“兄长们你们认为如何如何”。第二,党的电报是有级别的,最低级的叫“秘密”,然后叫“机密”,然后叫“绝密”,最高的一层叫“指人译”,指定人翻译。指人译的电报谁有电码本呢?就是张国焘有一个,陈昌浩有一个,他们两个人才能互译电报。叶帅能看见密电?他能看到的就是一堆电码,根本译不出来。张国焘当年的电台主任,后来在湖北省当副省长叫宋侃夫,宋侃夫就教训吕黎平,“你懂不懂红军的规矩,红军的电报机要室是你这样的小兵能进去的吗?这些电报你还能背得出来啊?”所以这个账越弄越糊涂。

我无法判断刘统说的一定都对。因为,一、其他称“弟”,不能必然等于此封也称弟;“从来都是”的前提是没有遗漏,至少是看过仍存天壤间的全部,这都无法必保做到。二、张、陈两位各有一本电码本,不等于他们凡事亲躬,自己动手,作为在凶险环境中戎马倥偬的统帅,尤其如此。但吕黎平回忆,刘统“一看”便能从常人不注意之处,看出漏洞,还是厉害。刘统的著作好看,达到了“自然”的高境,就是因为他“胸罗万卷”,下笔——讲述也同样——才能“熟极而流”,毫无滞碍。

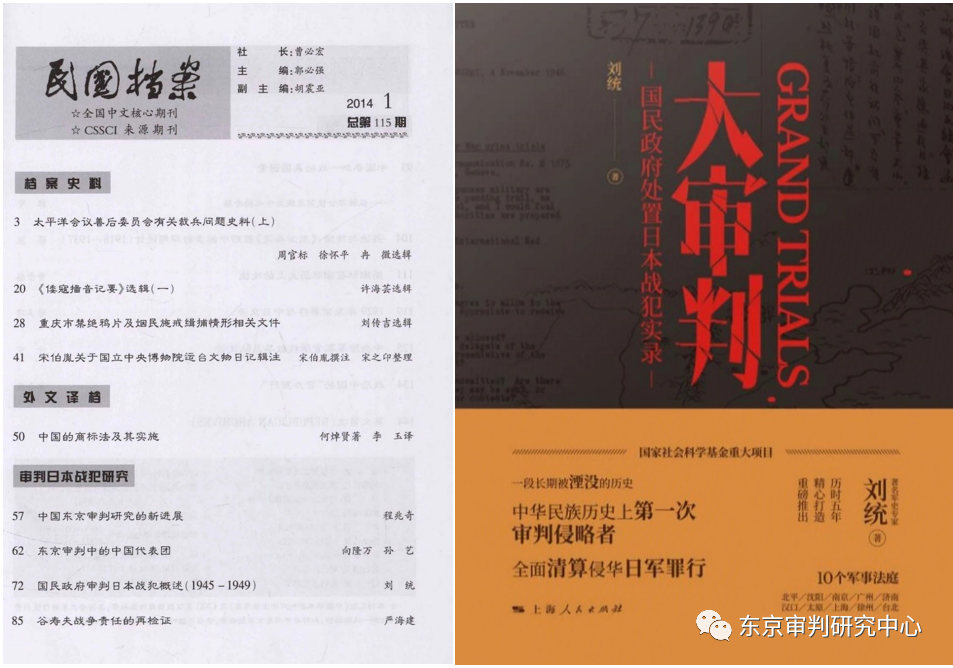

同样重要的,是刘统能见大。他的书反映的都是宏大历史进程中的重要阶段或重要关节。即使处理国民政府审判这样较边缘的冷门,他从大处着眼的特别长处,也能充分显现出来。中心成立后我们经常召开研讨会,也出去参加各种会。一次在南京的会议上,《民国档案》杂志社社长曹必宏说,看到我们各类活动,《民国档案》也愿意开一专栏,以助推我们的研究。当时中心还没几个人,我回来告诉大家,向先生和孙艺(我的硕士生)正好在整理我和历史系主任从台湾复回的东京审判中国团队的相关档案,他说可以写一篇;刘统说看看能不能写一篇中国审判的概述,但不能确定。结果刘统最先交稿。中国审判的研究那时刚刚起步,他能那么快就提纲挈领的为一个新领域写出概述,就是因为他在注意细节的同时有敏锐的大局观。不久后,他申报的“国民政府对日本战犯审判研究”获得国家社科基金重大项目立项。我在主持开题会时说“这是中心和军科军史部合作的第一步”,其实这一工作完全是刘统一人的贡献。他的项目如期结项,获评优秀。旋即出版了一千余页的大部头著作。这样的超快节奏,已十分不易,而就他那一时期的整体工作而言,完成这一项目,其实只是他写作《战上海》《火种》余暇的插曲。如果加上这些年他除了课程外的校内外大量演讲,各种出访,参加从中心到研究院的各种活动,没有超强的总体把控能力,是根本不可能的。刘统的书,得到国家最高奖励,而且几乎本本畅销,真正称得上既叫好又叫座。在这一点上,不仅交大无人可及,史学界也无人可及。

前排专家组成员,左起马振犊、王建朗、曲爱国、程天权、张宪文、张连红;后排左起谈毅、叶必丰、历史系主任、向隆万、刘统、李安方、我、金立昕、严海建、王春英、郜耿豪。

说到这里,不能不说,刘统做得太多了,真是太多了。和刚来上海时不同,这些年单是他的社交圈就扩大了不知多少倍,出版社、媒体、读者、听众……,我们团队的人几乎都接到过要他联系方式的请求。他的效率高是不用说的,但他聊天便聊天,喝酒便喝酒,从来都是气定神闲,从容不迫,真不知他怎么能做那么多事?现在想来,他就是太累了,太不顾惜自己的身体了。2021年5月的青年会,是16年来年年举办的青年会的最后一次线下会,也是疫情后研究院最后一次线下会(今年研讨会线上线下结合)。因正值中心成立十周年,各地来了不少朋友,朝光在致哀时说的就是那次会面。北京除了朝光,还有梅小侃、高士华、王秀梅、王新,南京有马振犊、张连红和当时还未离开南京馆的张建军,上海有吴景平、王健、苏智良、程维荣等,来自各地的青年学者更多。开会前晚刘统来外地代表下榻的酒店,带了瓶好酒,说明后天早已答应人家讲座,不能参会,今天来会一下老朋友。其实那时他已有病在身,后来他说4月在川大演讲时就感觉肚子不舒服,当时还检查过一次,说有问题,但自觉并无大碍,就没去想着医治。

刘统术后,我和院领导齐红、昆鹏、蔷薇去看过一次,当时他说:“整天只能躺着看手机,或望着天花板,什么都不能干,难受。”我们说现在“养”是第一,其他都别去想。不久后他感觉好些,不用再挂瓶,来电说想请大家吃饭。我说仲毅说过几次想去看你并请吃饭。他说我来请,不用客气。刘统和仲毅,就“豪爽”说,在朋友中找不出第三人,只要他们在,吃饭决不让他人买单。那天刘统气色不错,谈兴很浓,不是姗姗车到,我们还会谈下去。那天向先生和研究院的年轻人及博士生张希、鲁晓都在,大家的感觉,刘统一定会好起来。

刘统术后请大家吃饭。车到后散席,我说给你们三位人民社来的留张影吧,想不到这竟成了最后一面。孙莺和亚星在人民社时是仲毅的麾下、最早和刘统联系的编辑,后来都来了交大社。

这篇信马由缰的回忆写得太长,已超过了约稿人鲁晓的篇幅预期,最后我想再简单谈一下刘统著作的最重要的意义。《战上海》出来时,刘统接受《文汇报》记者蒋楚婷采访时说“不主张歌功颂德,但应该反映历史的艰难曲折”。这句话不会引人注意,其实十分关键。一位也是朋友的同事说:“刘统的《战上海》,‘经济斗争’一条线错了。我当面讲过,他不接受。他也不看我的研究。”我开玩笑说:“像你这样,书还出得来么?”这位朋友的出发点未必是右派立场,但这位朋友大概也不会去想如何建设性地推动历史问题、尤其是言论尺度最窄的“我党”的历史问题的研究和叙述。我觉得刘统的最大贡献,就是撑宽了党史叙述的空间。

高级黑固然无聊,但最有害的还是低级红。我们都在一个具体的时空范围,不可能拔着头发飞翔,只能做能做的事。如果意识到这一点,知道边界在哪儿,而不是只在中心打圈或对着边界乱撞,那样才有可能做出有意义的贡献。刘统当然不仅是只看眼前,他也有未来的规划。多年来他一直在为暂时无法出版的《左倾》做准备。《左倾》是反映上世纪二三十年代“中央”在上海时期的著作,正如书名所示,他是想对“左倾”在历史上的危害做一深入的探讨和总结。他来上海后一直在搜集相关材料。尽管旧貌早已换了新颜,他仍会去实地采风,遥想当年。当时总是石鼎开车,刘统指挥,载着我们,有一次去“灭顾门”的余庆路海棠村,石鼎刚刚停车,对面市委机关边门的警卫就过来要我们离开。刘统上去说了几句,对方行礼离开。我问刘统怎么回事?他说给他看了军官证,说一会就走。除了《左倾》,“读林彪笔记”,他也做的很细。我曾说,这里不能出,就拿到香港出吧?他说不行,出了,至少寒暑假军科的图书馆就不让我进了。所以在许多问题上,刘统确有周思。……当然“撑宽”不仅是内容和评价,也包括和读者的连接。俗滥的作品不说,党史有些官修书,不论语言多么精准,都没有一丁点烟火气,都称不上“读物”。如果在图书馆做一调查,一定会看到刘统的书的借阅率,远远高于同类其他书。

再说一句,刘统去世后,两位年轻的同事和我的学生,说想哭,我说发我的几乎所有微信都用了表情包中的哭,我想这是友朋同事听到悲讯后的真感受。

2016年5月和《近代史研究》编辑部联合举办了第一次青年会,以后每年5月举办。今年因疫情延至11月,改为线上线下结合。刘统几乎每次都参加。

程天权书记也常常参加我们的活动。

刘统那么高产、那么忙碌,但给人的感觉从来都是从容不迫,所以中心年轻人的活动他也常常参加。左起宝锁(现回了内蒙古师范大学)、刘统、张清雯、曹鲁晓。