作者:杨彦君,历史学博士,上海交通大学战争审判与世界和平研究院研究员

来源:《重庆大学学报》(社会科学版)2025年第3期,注释从略

摘要:第二次世界大战之后,美国、苏联在纽伦堡法庭和伯力法庭分别审判了医学犯罪的组织者、参与者、关联者35人。虽然上述审判在法律依据、取证方式、审理过程和最终量刑等方面存在较大差异性,也呈现出不同社会制度、法律体系和价值取向下的复杂性,但在对被告“战争罪和反人道罪”的指控和认定方面却体现出较高的相似性,这应与纳粹德国和战时日本医学犯罪本身的类型和特征有必然关联。战争审判法庭在调查、取证、审理、判决的过程中出示大量物证和人证,成为法庭裁量的关键依据,亦为深度揭示医学犯罪提供诸多线索。两次医学审判都在不同程度上追究被告的战争责任,惩治了罪行累累的“不法医生”,成为战争审判史上不可磨灭的重要记录,也为战后形成医学伦理原则奠定历史基础。纽伦堡法庭上提出的《可获准的医学实验》,在战后逐渐演进而成《纽伦堡法典》和《赫尔辛基宣言》。而伯力审判是人类历史上首次对细菌战犯罪进行的公开审判,成为记录和传播日本医学犯罪的嚆矢,为中外学界挖掘细菌战和人体实验罪证奠定事实基础,其在媒体传播、文学作品、历史研究和博物馆展陈的不断形塑下,渐从历史事件走入社会记忆,由此也使其历史意义和现实价值得以彰显。作为“历史遗产”的两次医学审判,为医学犯罪的行为主体、事实认定、性质界定分别设定相应基准,特别是《纽伦堡法典》由此成为现代人体实验伦理学的基石,这体现出医学审判的历史贡献和当代价值。这意味着,未来亦可将日本陆军军医学校、七三一部队、九州帝国大学的医学犯罪,置于《纽伦堡法典》视野下考察分析,从医学犯罪的主体、类型、特征、危害、影响等方面系统揭示日本医学犯罪的极端化、组织化和军事化特征,以及同时代环境、社会制度和医学体制的内在关联。

关键词:伯力审判;纽伦堡法庭;医学犯罪;人体实验;细菌战

围绕二战期间的医学犯罪,美国在纽伦堡法庭追究了纳粹医生的战争责任,审判期间界定伦理原则的《可获准的人体实验》形成了《纽伦堡法典》,《纽伦堡法典》历数十年又演进而成《赫尔辛基宣言》,最终在国际上确立了人体实验基本准则,将人的生命、健康和尊严置于最高地位,这成为纽伦堡医学审判最为重要的“历史遗产”。苏联在伯力法庭追究了日本战犯的战争责任,揭示了人体实验和细菌战犯罪的历史真相,成为记录和传播日本医学犯罪的嚆矢,同样具有不容忽视的历史贡献和当代价值。也就是说,两次医学审判为揭示真相、彰显正义、维护人权以及形成医学伦理原则做出了重大贡献,既揭示了不法医生的医学犯罪,也追究了加害者的战争责任,但两次审判因不同的政治目标、社会制度及法律适用,随后形成的“历史遗产”却呈现出不同的面相,既有一定的相似性,也有较大的差异性。相似性在于德日医学犯罪类型都带有浓厚的军事医学色彩,犯罪主体具有鲜明的组织化和“精英化”特征,犯罪手段具有较强的极端化特征,差异性在于医学犯罪的基本目标,纳粹医生聚焦于“种族灭绝”,日本医生却热衷于“殖民统治”。

此前关于医学犯罪相关问题的调查研究,在视角、思路和方法上,中国、日本和欧美学者有明显不同,不同学科背景的研究者也体现出较大差异性。第一,中国学者多注重罪证史视角下的调查,研究侧重日本医学犯罪的准备、实施、危害、主体及其责任,在史证挖掘和价值判断方面取得了显著成绩,但在“事实判断”的定量研究以及证据链梳理方面存有不足。第二,中国学界主要从伦理学角度探讨了纳粹医生的人体实验,欧美学界对纳粹医生的犯罪、纽伦堡医学审判的经过,以及《纽伦堡法典》的形成均有研究,但欧美学者倾向于理论层面的探讨,对历史学的理论与方法使用较少,致使在史实与证据方面关照不足。第三,日本学者侧重医学实验、医学暴行和医学伦理的局部考察,偏于微观视角下的个案研究以及具体事件的细密梳理,一定程度上呈现出“只见树木、不见森林”的碎片化特征,对历史事件的关联性和复杂性分析不够。

上述研究对医学审判之后形成的历史遗产缺乏多维度、长时段的动态观察,在两次医学审判的比较研究方面几无着墨,在历史认识和客观评价方面也有相当不足,这为本文的深度探讨留有较大学术空间。本文尝试将两次医学审判置于“历史遗产”的观察视角,从战后审判的历史贡献、历史遗产的形成演进、当代价值的重估三个维度,重新考察二战医学犯罪的类型及特征,以及“历史遗产”波及的范围、产生的影响、当代的认识,进而重估医学审判在人类文明史上的历史贡献、时代局限、当代价值。

一、战后审判的历史贡献

纽伦堡医学审判和伯力审判追究了医学犯罪相关者的战争罪责,系统揭示了第二次世界大战期间的医学犯罪。美国1949年整理的文本《纽伦堡军事法庭审判医疗案件》,记载了纽伦堡医学审判的来龙去脉,苏联1950年整理的史料《前日本陆军军人因准备和使用细菌武器被控案》(以下简称《审判材料》)记载了伯力审判的全过程。

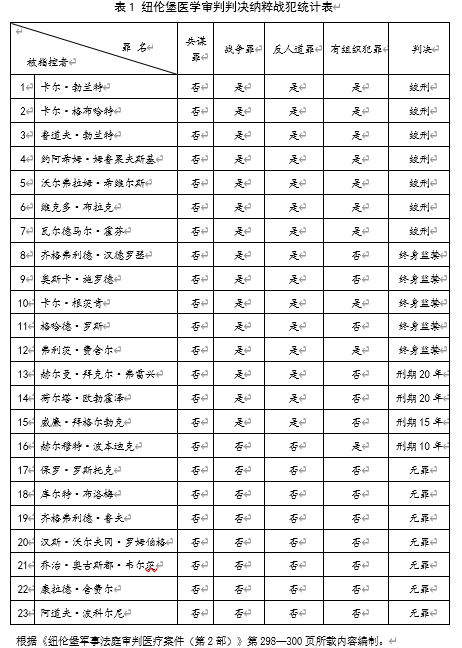

据上表所见,泰勒在《起诉书》中列出的第一项罪名共谋罪,即使被判处绞刑的7名战犯也未受到此项指控。也就是说,纽伦堡法庭将纳粹医生犯下的战争罪、反人道罪和有组织犯罪列为主要罪名,共有16人判处绞刑、终身监禁和有期徒刑,其他7名医生被判无罪。1948年6月2日,勃兰特、格布哈特等被判处绞刑的7名战犯在巴伐利亚兰茨贝格(Landsberg)监狱被执行绞刑。其他战犯经过不断上诉多获得减刑,如汉德罗瑟和根茨肯由原判决终身监禁减刑至20年,施罗德、罗斯和费舍尔由原判决终身监禁减刑至15年,拜克尔·弗雷兴、欧勃霍泽、拜格尔勃克减刑至10年等。

纽伦堡医学审判揭示了纳粹德国在第二次世界大战期间的医学犯罪,纳粹医生在达豪、奥斯维辛、拉文斯布吕克等集中营秘密实施大规模非人道的人体实验,具体可分为以下三种类型:一是与人体适应症相关的人体病理实验,主要是指纳粹医生实施的高空实验、冻伤实验和海水实验等,这些实验多将受试者置于战场模拟环境下,从而展开军事应用医学的测试和研究。二是与生化战伤治疗相关的生化感染实验,纳粹医生实施了多种类型的疫苗接种实验,人体毒气实验、疟疾实验、流行性黄疸实验等,以及多种传染病的测试,如斑疹伤寒、黄热病、天花、伤寒、霍乱、白喉等。三是以种族灭绝为目的的绝育实验和安乐死计划。绝育实验是纳粹德国对其他国家实施种族灭绝政策的一项具体手段,希特勒取得政权以来,纳粹医生不断测试实施种族灭绝的有效方法,同时还秘密实施了大规模的安乐死计划,对犹太人、吉卜赛人、波兰人、俄罗斯人等实施了大屠杀。此外,纳粹医生还进行了人类骨骼移植实验,神经、肌肉和骨骼再生实验等。纳粹医生在多个集中营秘密实施的人体实验,致使数万名受试者被残害致死,少数幸存者成为纳粹医学犯罪的历史见证人,在纽伦堡医学审判中出庭作证,揭露了纳粹德国的医学犯罪。

纽伦堡医学审判之后,苏联在哈巴罗夫斯克发起了伯力审判,对战时日本的医学犯罪关联者展开追责。1949年12月25日,伯力审判正式开庭,山田乙三、梶塚隆二、川岛清、佐藤俊二等12名日本军人被提起公诉,国家公诉人是东京审判期间苏联检察官斯米尔诺夫(Leon N.Smirnov),证人松村知胜、橘武夫、仓原一悟等16人也出庭作证,此前苏军从中国东北带走的日伪档案也作为证据出现在法庭上。伯力法庭依据“苏联最高苏维埃主席团一九四三年四月十九日法令第一条”于12月30日做出判决。判处12名日本战犯有期徒刑25年、20年、18年、15年、12年、10年、3年、2年不等。伯力审判结束之后,苏联于1950年将《审判材料》以中、俄、德、英、日、韩等多国文字公开出版,全书涵盖起诉书、被告供词、证人证词、文件证据、公诉人演说词、检验委员会结论、法庭判决书等内容。

伯力审判第一次向外界揭示了七三一部队的医学犯罪。据伯力审判期间的被告证词、证人证词和文件证据,特别是法庭上首次出现的特别移送、人体实验和细菌战史证。如被告川岛清、西俊英、柄泽十三夫等供诉了七三一部队进行的冻伤实验、生物感染和野外实验等,证人橘武夫、仓原一悟、古都良雄等也提供了人体实验相关证词。据《审判材料》可知,关东宪兵队司令部及其下属的各级宪兵队、宪兵分队、宪兵分遣队是特别移送的主要实施者。关东宪兵队司令部专门为特别移送制定了相关标准,曾于1938年1月26日发布《特别移送操作规程》。1943年3月12日,关东宪兵队司令部警务部又发布了《关于特别移送的通告》,对特别移送标准有了更为明确的规定。伯力法庭上还出具了关东宪兵队的《关于特别移送的通告》,关东宪兵队“移送三十人到石井部队”的《关东宪兵队作战命令二二四号》,以及《平野宪兵队作战命令第一号》等战时作战命令文件。这既揭示了七三一部队的医学犯罪,又为伯力审判的量刑提供了必要依据,也为学界的深入调查奠定了史料基础。

可以说,两次战后审判在揭示战时日本和德国的医学犯罪方面做出了重要贡献,掀开了第二次世界大战期间极为悲惨的一页,有力地追究了医学犯罪相关者的战争责任。法庭对战犯判以死刑、无期徒刑和有期徒刑,虽然有的战犯因为国际形势的变化得以减刑和遣返,但仍在一定程度上彰显了军事法庭的公平正义,惩治了罪行累累的“不法医生”,集中挖掘了更多的文件证据,这既给后世带来一定的警示作用,也为战后形成的医学伦理原则奠定历史基础。

二、“历史遗产”的形成与演进

纽伦堡医学审判和伯力审判都在其后形成了“历史遗产”。纽伦堡法庭在审理案件期间,在人体医学实验法律适用性方面,纳粹被告为自己辩护道:“这与美国或德国此前的医学实验几乎没有区别,没有任何国际法或非正式声明用以区分合法的还是非法的人体实验。”纳粹被告在法庭上提出的观点,可能直接影响到医学审判的法律标准和量刑尺度,这引起了控方医学顾问艾维(Andrew C. Ivy)和亚历山大(Leo Alexander)的高度警觉,他们经过一番商讨之后,于1947年4月17日向泰勒提交了一份备忘录《可获准的医学实验》(Permissible Medical Experiments),经过纽伦堡法庭修订,最终版本包含10个方面的内容。

1.受试者的自愿同意绝对必要。这意味着受试者作为法定主体拥有绝对的自由选择权,不受任何强制因素干涉,诸如欺瞒、蒙蔽、挟持、哄骗或其他某种隐蔽形式的强制或威压等。

2.实验应该产生有益于社会并卓有成效的结果,且该结果通过其他研究方法或手段无法实现,绝不能草率从事和施行不必要之行为。

3.实验应有充分计划且应立足于动物实验取得之结果,以及对疾病的自然历史和其他问题有所认知的基础上,实验的预期结果将能够证明执行实验是正当的。

4.实验应力求避免对受试者的肉体和精神造成不必要的痛苦和创伤。

5.不得从事任何可能导致死亡或残废的实验,医生对自身进行的实验不受此限制。

6.实验的危险性不能超出实验预期所要解决问题的人道主义的重要性。

7.必须作好充分准备并有足够能力保护受试者免于创伤、残废和死亡,即使这种可能性微乎其微。

8.实验只能由具备科学资格的人来进行,实验的主导者和参与者在实验的每一阶段都需要采用极高的技术并提供优质的护理。

9.受试者在实验过程中如果出现肉体或精神上不适宜继续实验的状况,受试者有权利终止实验。

10.主持实验的科学工作者在实验过程中必须随时做好终止实验的准备。例如,即使有充分理由证明从事实验的态度端正、技术良好、判断审慎,但是继续进行实验很可能会导致受试者出现创伤、残废或死亡,此时必须立即终止实验。

纽伦堡法庭上首次出现的《可获准的医学实验》10项基本原则最终成为指控和裁定纳粹医生“战争罪和反人道罪”的重要依据。这两项指控在《判决书》中记述道:“从1939年9月到1945年4月,所有被告在未经受试者同意的情况下,主要参与、协助、命令、教唆、同意参加与医学实验相关计划及项目。在实验过程中犯有谋杀、残暴、虐待、酷刑、暴行以及其他非人道行为。”

纽伦堡医学审判是人类历史上第一次对医学犯罪案件展开的大规模审判,具有不可替代的法律意义和“医学影响”。当然,也正是因为纽伦堡法庭将《可获准的医学实验》纳入《判决书》,成为指控纳粹医生战争罪和反人道罪的重要依据,触发并逐步改变了国际上此前的相关医学伦理原则。艾维和亚历山大主持起草的《可获准的医学实验》,随着医学审判应时而生,作为指导人体实验的道德框架,实际上初步阐明人体实验研究的伦理界限。纽伦堡审判做出的法律裁决,以历史学的“后见之明”来看,实际上也超越了指控和定罪的最初范畴。由《可获准的医学实验》演变而成的《纽伦堡法典》,成为国际社会界定医学实验的“道德的、伦理的和法律的基本概念”,最终成为现代人体实验伦理学的基石。

《纽伦堡法典》对人体实验概念和基本准则的界定,对医学界和伦理学界产生了重大影响,德国在战后对医学犯罪的反思也固化了《纽伦堡法典》在医学伦理原则中的独有地位。泰勒对此曾言:“法庭的判决在医学法理领域具有深远和长久的价值,整个审判将是法医学发展史上一个划时代的进步。”泰勒这段话虽不免有夸大美国在纽伦堡医学审判的贡献之嫌,但也在一定程度上指出了审判对战后德国医学界的影响,这可从战后德国的反思中看出端倪。德国医学会于1950年发出声明,承认其协助纳粹犯下的战争罪行。声明中记述:“德国医学界必须愤慨地并深感遗憾地承认,在第三帝国时期,某些德国医生以个人、集体的名义参与了许多暴行和压迫行为,并在未经患者同意的情况下,组织和实施了残酷的人体实验。我们承认,在实施这些导致数百万人死亡的行为和实验的过程中,德国医学界违反了医学的道德传统,玷污了医学界的声誉,迫使医学服务于战争和政治。我们郑重向医学界和全世界承诺,将尽一切所能防止未来德国医生背叛医学。”正是因为纽伦堡法庭对纳粹医生的追责,战后德国对纳粹医学犯罪的不断反思实践,现代意义上的西方医学伦理学才真正地开始逐步确立。实际上,“即使在纽伦堡审判期间,人们也希望这个国际法庭精神将建立一种普遍的人体实验伦理意识”。

相较之下,伯力审判及《审判材料》成为中外学界和新闻媒体记录和传播日本医学犯罪的起点,并为后来的史证挖掘、遗址保护和陈列展览奠定了史料基础。日本学者、作家和记者依据《审判材料》所记,在战后开始调查七三一部队和一〇〇部队历史问题。如吉永玲子于1966年出版了《人体实验的恐怖:关东军女子军属的手记》,岛村乔1967年出版了《三千人的活体实验》。在伯力法庭受审的三友一男1987年还出版了回忆录《细菌战之罪:伊万诺沃将官收容所虏囚记》。这些纪实作品皆以《审判材料》为主要参考文献,记述了七三一部队和一〇〇部队的战时活动,揭露了细菌战部队的组织构成、冻伤实验、细菌战研究以及常德细菌战、宁波细菌战、衢州细菌战等犯罪事实。

正因为伯力审判首次揭示了特别移送的隐秘过程,促使中日学者持续追踪战时日本的医学犯罪。如《审判材料》记载了“朱之盈、吴殿兴、孙朝山被特别移送到七三一部队”,这使学界在1950年第一次知晓人体实验受害者相关信息。中国学者韩晓多年以后还据此展开了调查,于1992年访谈了朱之盈的妻子敬兰芝,确认了朱之盈、吴殿兴的抗日事迹和受害事实。1997年10月,黑龙江省档案馆首次发现了特别移送原始文件。1999年8月2日,黑龙江省档案馆召开新闻发布会对外公布了特别移送档案66件,涉及特别移送受害者52人。2001年9月6日,吉林省档案馆召开新闻发布会,对外公布了80余件特别移送档案,涉及特别移送受害者277人。可以说,中外学界之所以长期不断挖掘人体实验犯罪史证,应与伯力审判资料的公开以及新闻媒体的持续关注有必然关联。

伯力审判首次揭示的细菌战史证成为最重要的“历史遗产”,其波及的范围、产生的影响也毫不逊色于纽伦堡医学审判。《审判材料》出版之后即成为中外学者调查和研究细菌战问题的核心史料,中日学界对细菌战问题的历史检证,以及20世纪90年代掀起的对日诉讼活动,从历史事件认定的源头来看,都与伯力审判有必然的关联。长期以来,细菌战受害地和受害者相关情况并不被外界所知,直到中国细菌战受害者180人在中日律师的协助下,组成侵华日军细菌战中国受害诉讼原告团开赴东京诉讼日本政府。日本东京地方法院和东京高等法院最终认定了侵华日军实施细菌战的加害事实,细菌战违反了国际法且为日本的国家责任。这给当时中日官方和民间都带来不同程度影响,随着电视、广播、报纸和网络等多样态媒体的广泛传播,原告团长王选当选中国年度十大人物,细菌战受害者的创伤记忆、个体记忆逐步转换为社会记忆。可以说,细菌战犯罪史实在中日学界已经达成了共识,而伯力审判就是达成这种共识的起点。关于细菌战受害者的个人记忆,经由中日学者的挖掘、梳理和认定,特别是经东京地方法院、东京高等法院采信之后,又有中日多元媒体的采集、理解、编辑、存储、提取和传播加持,个体记忆由此转化为具有固化特征的社会记忆,随着侵华日军第七三一部队罪证陈列馆、义乌侵华日军细菌战史实陈列馆将“细菌战事件”设为专题展览,这种创伤记忆经由“记忆之场”快速传播至社会层面,伯力审判由此成为历史记忆的重要组成部分。

三、当代价值的重估

随着时代变迁,《纽伦堡法典》界定的医学实验准则也逐步“更新换代”。在《纽伦堡法典》的基础上,世界医学大会(World Medical Association)于1964年正式通过了《赫尔辛基宣言》,并于1975年、1983年、1989年、1996年、2000年,又多次补充、修订和完善了《赫尔辛基宣言》,最终确定开展人体实验的32条基本原则。在和平与发展的时代主题下,从《纽伦堡法典》到《赫尔辛基宣言》,我们看到国际准则中虽没有明确指出纳粹德国的医学犯罪,但对开展人体实验的规定更为精准和具体,从其行文表述中可以清晰地看到,这些规则的制定与纽伦堡医学审判有必然关联。客观来说,关于人体实验的各种规范,其目的在于维护人体受试者的生命、健康和尊严,无论是纽伦堡医学审判之后形成《纽伦堡法典》,还是被国际社会广泛接受的《赫尔辛基宣言》,在医学研究和医疗行为中,都将人的生命、健康和尊严置于至高无上的地位。如在《赫尔辛基宣言》的第五条中写道:“对人类受试者的医学研究中,应该首要考虑人类受试者的健康和利益,其次才是科学和社会的利益。”在第十条中写道:“在医学研究中,医师有责任保护人类受试者的生命、健康、隐私和尊严。”总而言之,无论是《纽伦堡法典》,还是《赫尔辛基宣言》,以及后来的《人体生物医学研究国际道德指南》,不同时期制定的关于人体实验的国际规约,都可以追溯到医学审判所定格的《可获准的医学实验》。这意味着,《纽伦堡法典》已经成为纽伦堡医学审判的“历史遗产”,对第二次世界大战之后医学伦理学的伦理规范、道德约束和职业操守产生了深远影响。

与纽伦堡医学审判的影响主要在西欧有所不同,伯力审判产生的余波范围集中在中国和日本,其冷战特征和国际影响有待深入研究。1946年3月5日,英国首相丘吉尔在美国富尔顿发表“铁幕演说”,标志着冷战拉开了序幕。随着东西方冷战的兴起,特别是苏联和美国在东京审判上的争执和不快,苏联选择在“圣诞节假期”进行单独审判,随后又马不停蹄地使用多种语言公布《审判材料》,显然在审判之外另有他图。苏联方面有意排斥国际社会参与,曾“谨慎地选择审判地点,故意排除国际参与,因为偏远的哈巴罗夫斯克有效地阻止了外国记者和外交官的出席”。换言之,公开审判不仅仅是揭露日本罪行,彰显苏联担当公平和正义的需要,也必然有其政治层面和外交层面的战略考量,这是冷战环境下大国竞争的个案之一。

伯力审判期间,虽然检察官、辩护律师、公诉人、被告、证人以及检验委员、医学专家悉数出庭,但伯力审判对日本战犯公诉、审判和裁决的依据,并没有如纽伦堡医学审判一样形成专门的“法庭宪章”,而是将苏联1943年4月19日制定的国内法作为法庭依据,导致“法庭组织、审判规则和实体运用等方面存在一定瑕疵”。伯力审判在调查取证、开庭审判、律师辩护和最终量刑等方面也有相当的不足。如细菌战主要受害方中国没有参与其中,法庭正式审判的周期仅有6天,辩护律师没有进行充分的辩护,12名被告竟无一人被判处死刑和终身监禁等。这些不足的背后隐喻着相当浓厚的“政治意味”,制约了伯力审判法庭对日本战犯的责任追究,更给事实揭露和国际传播带来严重影响,成为美国不断宣扬伯力审判虚假性和政治宣传的借口。美国在伯力审判之后,“一方面开动国家机器,进行反宣传,不断声称这场审判是一场‘政治秀’,只是苏联的宣传伎俩而已。另一方面,通过不正当的行政或其他手段强制干预,对一些媒体的客观报道进行封锁”。结果是,欧美国家多将伯力审判作为政治宣传工具,从而遮蔽了伯力审判在揭示犯罪和追究责任方面的独特贡献。

虽然伯力审判在欧美国家的影响比较弱,但其具备的历史意义和现实价值仍然值得重视。伯力审判是人类历史上首次对细菌战犯罪进行的公开审判,揭示了战时日本的细菌战犯罪和医学犯罪,通过法律制裁了罪行累累的日本战犯,在国际上产生了持续影响,具有重大的历史意义。伯力审判的被告有关东军总司令官山田乙三,实际操控伪满洲国的军政大权,关东军军医部长梶塚隆二,负责管理七三一部队,关东军兽医部长高桥隆笃,负责管理一〇〇部队,先任广州八六〇四部队长、后任南京一六四四部队长的佐藤俊二,七三一部队核心成员川岛清。他们作为细菌战计划的主导者和亲历者走向审判席,供述了细菌战研究、准备和实施的犯罪事实,有力地回击了美国在东京审判上对七三一部队犯罪的掩盖,有助于澄清历史真相和彰显公平正义,也为中外学界深入挖掘和揭示细菌战和人体实验罪证奠定了事实基础。

作为“历史遗产”的伯力审判,仍然具有一定的现实价值,其在媒体传播、文学作品、历史研究和学术活动的不断形塑下,也渐从历史事件走入社会记忆。中国自20世纪80年代以来出版了近百部细菌战题材文史作品,发表了相关文章也逾400篇,还拍摄了《日本细菌战》和《七三一》等多部文献纪录片。俄罗斯也拍摄了多部以伯力审判为题材的纪录片,如2004年的《死亡传送带:日本七三一部队集中营》和2008年的《刀的哲学》。近年来,俄新社、塔斯社和红星电视台等俄罗斯多家主流新闻媒体对伯力审判、七三一部队、医学犯罪等专题进行了深度报道,并公开了伯力审判部分新资料和新证据。如,俄罗斯国立录音档案馆保存的伯力审判音频资料对外公开,该资料为法庭审判日本战犯时的全程录音材料,共计22小时5分57秒。除此之外,2021年9月6日,俄罗斯历史协会、哈巴罗夫斯克边疆区政府和俄罗斯教育部还在哈巴罗夫斯克市联合举办了“哈巴罗夫斯克审判:历史教训与现代挑战学术论坛”,来自俄罗斯、中国等历史学者、法律学者和社会学者参加了论坛。2022年,俄罗斯国家军事档案馆还在俄罗斯网站上公开了伯力审判相关档案和照片资料千余份,这距伯力审判已经过去了73年。

余 论

围绕第二次世界大战期间的医学犯罪,美国和苏联在纽伦堡法庭和伯力法庭分别审判了医学犯罪的组织者、参与者和关联者。虽然上述审判在法律依据、取证方式、审理过程和最终量刑等方面均有较大差异性,也呈现出不同社会制度、法律体系和价值取向下的复杂性,但在对被告“战争罪和反人道罪”的指控和认定方面却有较高相似性,并据此追究了被告的战争责任。不言而喻,这与纳粹德国和战时日本医学犯罪本身的类型、特征和相似性有必然关联。由是观之,考察第二次世界大战期间的医学犯罪,至少应从三个层面界定:一是医学犯罪的行为主体,即医生与医学者以医疗为名实施的犯罪。二是医学犯罪的事实认定,即在未经受试者同意的情况下,参与、协助、命令、教唆、同意参加与医学实验相关的计划及项目,在实验过程中犯有谋杀、残暴、虐待、酷刑、暴行以及其他非人道行为。三是医学犯罪的性质认定,何为非法的人体实验?这应回到历史的发生现场来做评判,从是否违背纽伦堡医学审判所界定的《可获准的医学实验》来判断人体实验的“非法”与“合法”。